产品分类

PRODUCT CLASSIFICATION 更新时间:2025-10-31

更新时间:2025-10-31  浏览次数:264

浏览次数:264

在药物透皮吸收研究中,角质层是绕不开的 "关卡"。它作为皮肤最外层的保护屏障,不仅决定了外界物质能否进入皮肤,还影响着药物疗效和护肤品功效的发挥。如何精准测量活性成分在角质层的深度分布、判断其是否被去除,一直是科学家们的研究热点。

德国萨尔大学Hahn T研究团队一项发表在《Skin Pharmacology and Physiology》的研究为这一难题提供了新方案 —— 红外光密度测定法(IR-D),一种快速、非破坏性的检测技术,让我们能更精准地知道胶带剥离后皮肤上残留的角质量。

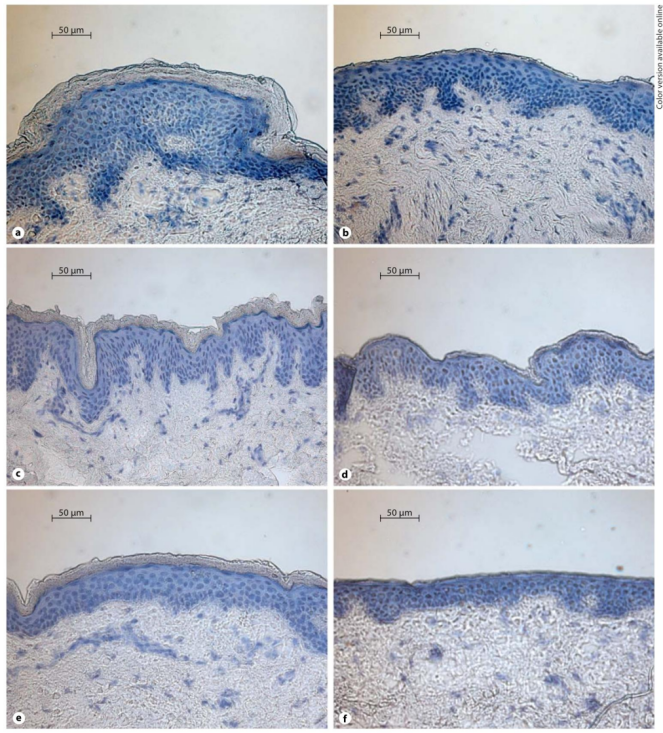

皮肤是人体最大的器官,而角质层(stratum corneum,SC)是皮肤的 "第一道防线"。它由多层死亡的角质细胞组成,像一道致密的 "城墙",既能防止水分流失,又能阻挡外界有害物质入侵。

对于药物研发来说,很多外用药需要穿过角质层才能发挥作用;对于护肤品而言,有效成分能否渗透到目标层次(比如美白成分到达基底层、保湿成分停留在角质层)直接决定了产品效果;而在毒理学评估中,还要评估有害物质是否会通过角质层进入体内。

因此,搞清楚有效成分在角质层中的深度分布,以及如何确定角质层是否被去除(避免过度剥离损伤皮肤或剥离不足导致数据不准),是透皮相关实验研究的难题之一。

目前,研究角质层常用的方法是 "胶带剥离法":用粘性胶带反复粘贴皮肤,每层胶带会粘下部分角质层,通过分析每层胶带上的角质量,就能推断活性物质在角质层的深度分布。

但这个方法有两个难点需要解决:

1. 如何准确测量每层胶带上的角质量?

2. 如何判断什么时候皮肤角质层被剥离(该停手了)?

传统方法存在不少问题:

• 重量法:通过称重胶带前后的重量差计算角质层量,但容易受汗液、皮肤油脂、制剂残留影响,误差大;

• 染色法:用染料(如台盼蓝)染色后测吸收,但灵敏度低,且胶带本身可能着色,干扰结果;

• 蛋白质测定法(如 BCA 法):这是目前的 "金标准",通过检测角质层中的蛋白质含量推算其量,但需要把胶带放入化学试剂中提取蛋白质,属于破坏性检测 —— 测完后胶带就不能再用于分析药物或护肤品成分了,还耗时(至少几个小时)。

这些问题让角质层研究效率低、成本高,也影响了数据的准确性。

科学家们找到了一种更高效的方法 —— 红外光密度测定法(IR-D),仪器工具是Labodorf 850C皮肤角质量测试仪。

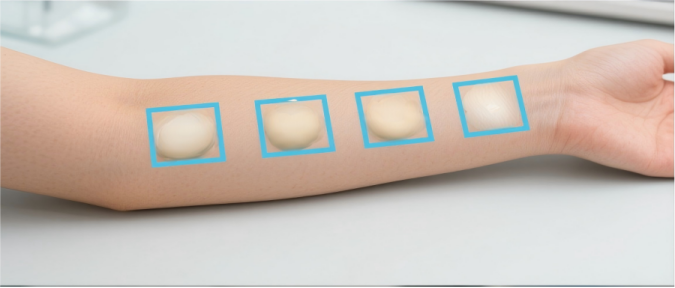

(Labodorf 850C皮肤角质量测试仪)

它的测量原理是:用 850nm 的红外光照射粘有角质层的胶带,测量光穿过胶带后的吸光强度变化(称为 "伪吸收",类似光被角质层散射、反射导致的强度下降)。研究发现,这种 "伪吸收" 的强度和角质层中的蛋白含量成线性关系 —— 也就是说,通过光强度变化,就能快速算出胶带上的角质层量。

和传统方法相比,它的优势一目了然:

• 非破坏性:胶带不用被化学试剂处理,测完后还能用于分析药物或护肤品成分含量;

• 快速:贴完胶带稳定3分钟左右,放入仪器瞬间出结果,无需等待几小时;

• 精准:不受皮肤油脂、汗液影响,也不用考虑染色干扰。

为了验证红外法角质量测试的可靠性,研究团队做了一系列实验,从体内到体外,测试比对。

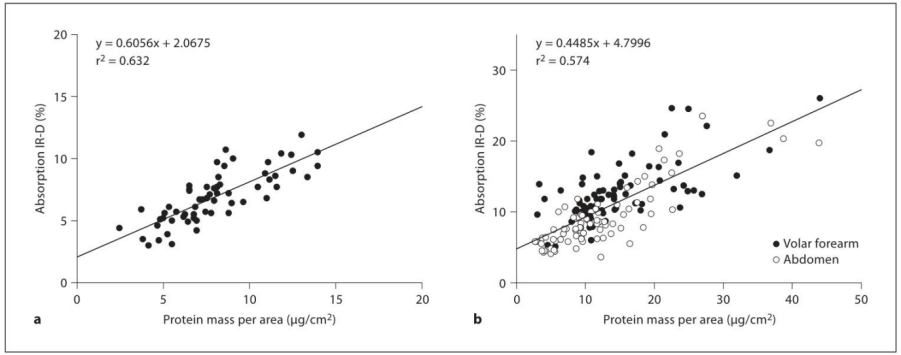

研究先在志愿者身上做了实验:用两种常见胶带(Tesa 透明胶带和D-Squame 胶带),分别在小臂内侧和腹部进行剥离,然后用 IR-D 和 BCA 法(金标准)对比。

结果显示:两种方法的结果高度吻合(相关系数 r² 最高达 0.63),而且不管是哪种胶带、哪个部位(小臂、腹部),IR-D 都能稳定工作。这说明它在人体皮肤上的测量是靠谱的。

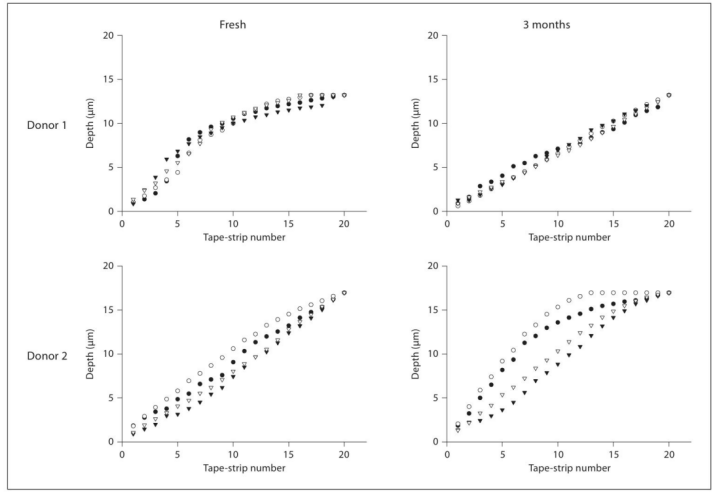

研究的重点是体外实验(皮肤来自经过德国莱巴赫市慈善医院伦理委员会批准的整形手术的人体皮肤样本),团队测试了两种皮肤:

• 新鲜的离体皮肤;

• 冷冻储存 1 周、1 个月、3 个月的皮肤(模拟实验室常见的样本储存情况)。

实验证明:无论是新鲜皮肤还是冷冻 3 个月的皮肤,850C皮肤角质量测试仪测量得到的角质层深度和 BCA 法几乎一致。这意味着,即使皮肤样本被冷冻保存,依然有效测试,解决了实验室样本储存后的检测难题。

两位不同捐赠者的腹部皮肤经连续胶带剥离后到达的角质层(SC)深度。使用tesa胶带在体外对新鲜未冷冻的皮肤以及在-26°C下储存3个月的皮肤进行了胶带剥离实验。空心符号代表通过红外密度测定法(IR-D)计算得出的深度,实心符号代表通过BCA测定法计算得出的深度。每个时间点、每位捐赠者均取2个皮肤活检样本,每个样本进行20次连续胶带剥离。圆圈=皮肤活检样本A;三角形=皮肤活检样本B。

在过去实验研究人员一般凭经验决定剥离多少次胶带(通常 20-100次),但每个人的角质层厚度不同,同一人的不同部位也有差异,固定次数很容易导致 "过度剥离"(损伤皮肤)或 "剥离不足"(角质层没去干净),最终导致实验数据离散、重现性差。

IR-D 的一个大亮点是:它能通过 "定量下限(LLOQ)" 判断角质层是否去除。实验发现,当 IR-D 的信号低于 LLOQ 时,剩余的角质层不到总量的 5%,可以认为已经剥离。

这意味着,以后不用再靠 "猜" 来决定贴多少层胶带了 —— 仪器会实时告诉你:"好了,可以停了"

综合所有实验,IR-D法 展现出三个特点:

1. 非破坏性:同一胶带既能用 IR-D 测角质层深度,又能后续分析药物或护肤品成分浓度,方便快捷;

2. 实时监测:在实验中根据皮肤样本情况随时调整剥离次数,避免主观判断;

3. 适用范围广:不管是新鲜皮肤还是冷冻储存的皮肤,不管是哪种胶带、哪个身体部位,都能测量。

对于透皮给药研发而言,能加速透皮药物的研发过程,明确药物有效成分在角质层的分布规律;对于护肤品研发来说,它能更精准地测试成分在皮肤中的渗透深度,指导产品配方优化;对于毒理学研究,能更高效地评估有害物质的皮肤渗透风险。

角质层虽薄,却是皮肤研究的 "重中之重"。红外光密度测定法的出现,解决了传统方法耗时、破坏性强、准确性不足的问题,为透皮吸收研究提供了全新的工具。

未来,随着技术的普及,我们或许能看到更多基于精准皮肤渗透数据的药品和护肤品 —— 毕竟,只有真正 "看穿" 角质层的秘密,才能让有效成分更精准地发挥作用。

参考文献:

1. Kalia YN, Pirot F, Guy RH: Homogeneous transport in a heterogeneous membrane: water diffusion across human stratum corneum in vivo. Biophys J 1996; 71: 2692–2700.

2. Russell LM, Wiedersberg S, Begoña Delgado-Charro M: The determination of stratumcorneum thickness. An alternative approach. Eur J Pharm Biopharm 2008; 69: 861–870.

3. Netzlaff F, Kostka KH, Lehr CM, Schaefer UF: TEWL measurements as a routine method for evaluating the integrity of epidermis sheets in static Franz type diffusion cells in vitro. Limitations shown by transport data testing. Eur J Pharm Biopharm 2006; 63: 44–50.

4.Hahn T, Hansen S, Neumann D, Kostka KH, Lehr CM, Muys L, Schaefer UF. Infrared densitometry: a fast and non-destructive method for exact stratum corneum depth calculation for in vitro tape-stripping. Skin Pharmacol Physiol. 2010;23(4):183-92.

CONTACT

办公地址:上海市嘉定区静塘路988号TEL:021-59169693

EMAIL:info@labcan.cn 微信公众号

微信公众号